第1回:AIの基本概念と歴史

1. AIとは?

AI(Artificial Intelligence/人工知能)は、コンピューターに知能的な処理をさせる技術や理論を指します。AIが人間のような知的な行動を模倣できるようにすることが目指されており、現在ではさまざまな分野で応用が進んでいます。

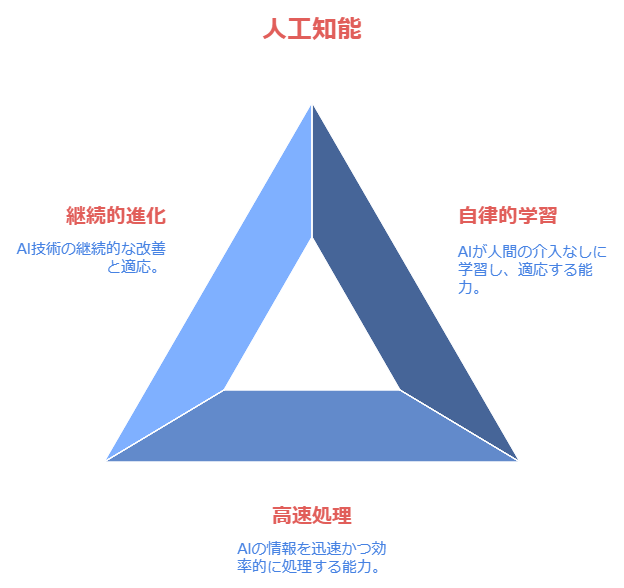

AIの目的と特徴

- 自律的な判断と学習能力:AIはデータを元に自ら学習し、パターンを発見して予測や判断を行います。

- 高速な処理能力:人間が手作業で行う処理を自動化し、膨大なデータを短時間で分析します。

- 継続的な進化:新しいデータに基づいてAIモデルは絶えず進化し、より精度の高い予測や処理が可能になります。

2. AIの分類と種類

弱いAI(Narrow AI)と強いAI(Strong AI)

- 弱いAI:特定のタスクを遂行するために設計されたAI。例としては、音声アシスタントや画像認識システムが挙げられます。

- 強いAI:人間のような思考能力を持ち、自己認識や判断が可能なAI。まだ研究段階で、実用化はされていません。

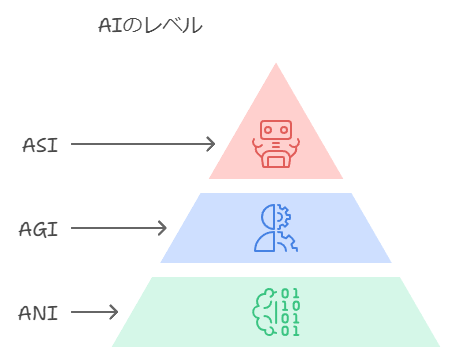

人工知能の3つのレベル

- ANI(Artificial Narrow Intelligence):特定のタスクを専門的に行うAI。

- AGI(Artificial General Intelligence):人間と同等の知的能力を持つAI。

- ASI(Artificial Super Intelligence):人間を超える知能を持つAI(理論的に存在する)。

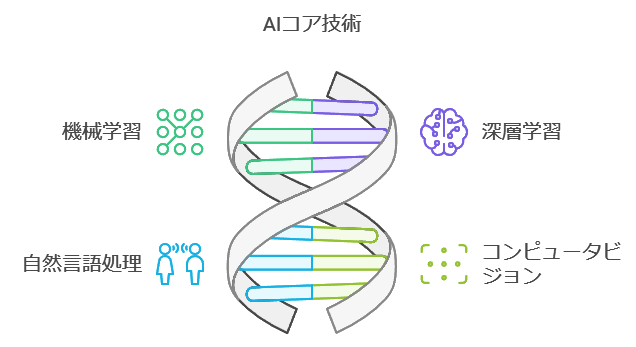

AIの主要分野

- 機械学習(Machine Learning):データから自動的に学習する技術。

- 深層学習(Deep Learning):ニューラルネットワークを活用し、より高度なパターン認識を行う技術。

- 自然言語処理(Natural Language Processing):テキストや音声を理解し、人間と自然な対話を行う技術。

- コンピュータビジョン(Computer Vision):画像や映像から情報を解析する技術。

3. AIの歴史的な発展

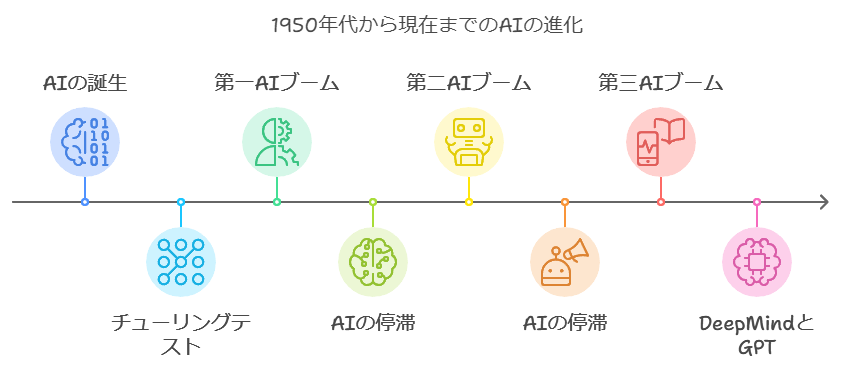

1950年代:AIの誕生

1956年にアメリカのダートマス会議で「人工知能」という言葉が提唱され、AI研究がスタートしました。アラン・チューリングによる「チューリングテスト」がAIの基本的な指標となりました。

1970年代:第一のAIブーム

エキスパートシステムと呼ばれる、ルールベースのAIが開発され、特定のタスクを解決するために利用されましたが、限界が明らかになり、停滞期が訪れました。

1980年代:第二のAIブーム

コンピューターの性能向上により、再びエキスパートシステムが注目されましたが、商業的な成功は限られ、再び停滞期に入りました。

2000年代以降:第三のAIブーム

ビッグデータと計算能力の向上により、機械学習、特に深層学習が急速に発展しました。GoogleのDeepMindやOpenAIのGPTシリーズなどが代表例です。

4. 現在のAIトレンド

- 生成AIの登場:新しい画像やテキスト、音声などを生成する技術で、芸術、広告、エンターテインメントなどで活用。

- 自動運転やスマートシティの発展:社会インフラとしてのAIの応用も進行中。

- ChatGPTやBERTなどの大規模言語モデル:言語モデルの進化により、より自然な会話が可能に。

5. AIの未来と課題

- 倫理的な問題:プライバシー保護や偏見のないAIの開発が求められます。

- 法規制とガバナンス:AI技術の進展に合わせた法規制と社会的なガバナンスが重要です。

- 持続可能性:AIモデルの学習には膨大な計算資源が必要であり、環境への影響も考慮されるべきです。

次回予告

次回は、AIの主要技術である「機械学習」の基礎と主要なアルゴリズムについて詳しく学びます。機械学習の仕組みを理解し、なぜ機械学習がAIの中心技術となったのかを解説します。